ショートカットキーで時短技

Excelを効率化する超便利なテクニックには、ショートカットキーの活用、フラッシュフィル、クイックアクセスツールバーへの登録、SUM関数の利用などがあります。特に、データ選択や移動にCtrl + 矢印キーとCtrl + Shift + 矢印キー、書式設定にCtrl + 1、日付入力にCtrl + ;などのショートカットキーは作業時間を大幅に短縮できます。

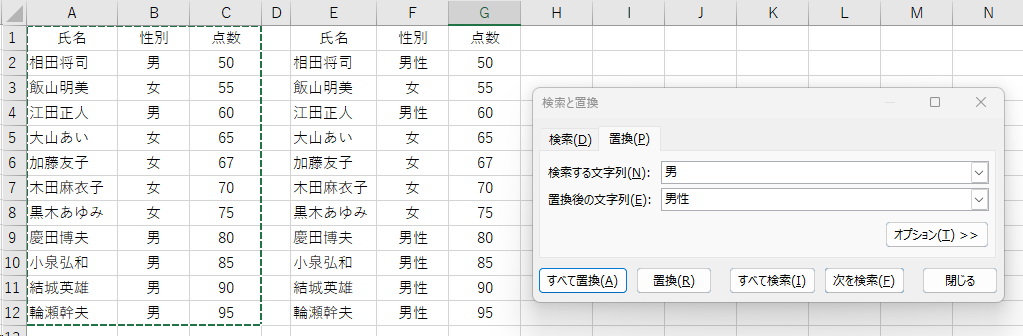

Ctrl+hで検索と置換

文字を検索し、別の字に置換します。例えば「男」の字をすべて「男性」に置換など。

※消去する場合は置換後の文字列を空白にします。

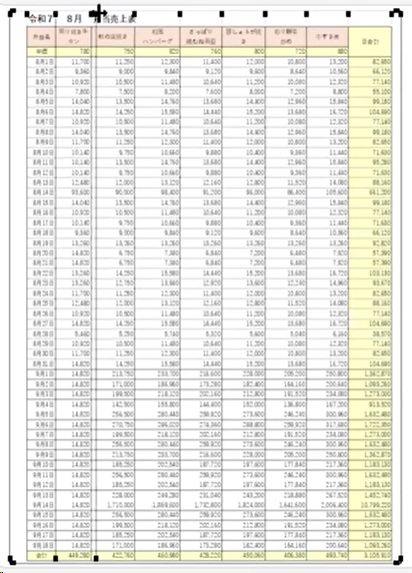

Windows+Shift+Sで部分スクリーンショット

これはエクセルに限らずWindowsで部分スクリーンショットを使いたいときに利用できます。上の説明のエクセル表はこれでスクリーンショットしました。保存する場合は、自分の好きな名前を付けて保存してください。

Windows + Shift + S

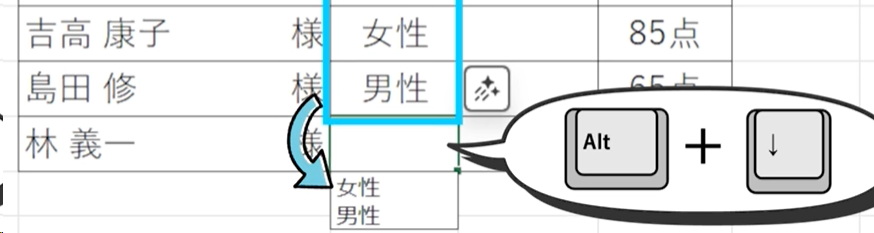

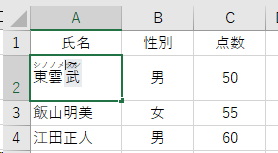

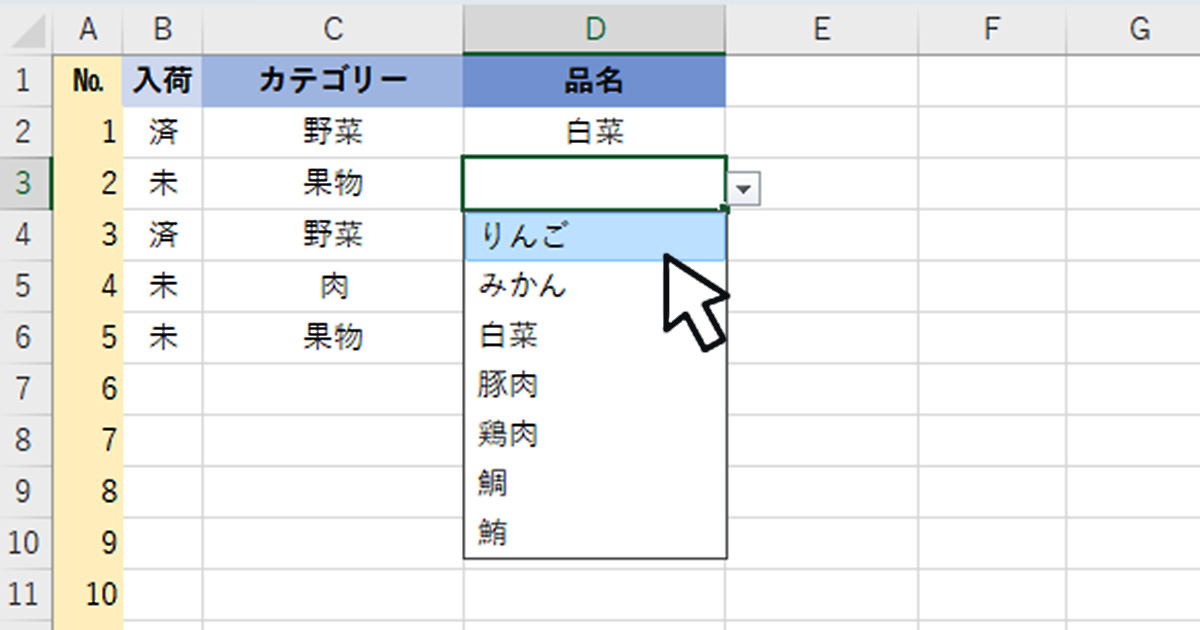

Alt+↓でプルダウン入力

表の上に入れている値がプルダウンで出てくる。その中から選択して簡単入力!

Alt+↓ カラムのセルの値をプルダウン

Ctrl+Enterで一括入力

次の3種類の便利な使い方があります。

①複数セルに一括入力

最初にCtrl+セルで入力する場所を複数選択しておく。最後のセルで男性などと入力すると、先ほど選択したセルにすべて男性と入る。

※空白セルを全部選択したい場合は範囲を決めてF5で、ジャンプ機能→セル選択→空白セル。

②入力後にセルを固定

セルに入力後Enterを押すとアクティブセルが下に移動するが、Ctrl+Enterだとそのままになる。

③書式を崩さず入力

エクセルが勝手に書式を引き継いじゃう場合がありますが、Ctrl+Enterでこれを無視することができます。

※書式を引き継ぐ条件:上5セルのうち3つ以上が同じ書式の場合など

Ctrl+¥でデータ比較

対象範囲をかこった後にCtrl+¥すると、左右違う文字列が色がついて表示されます。

Ctrl+¥

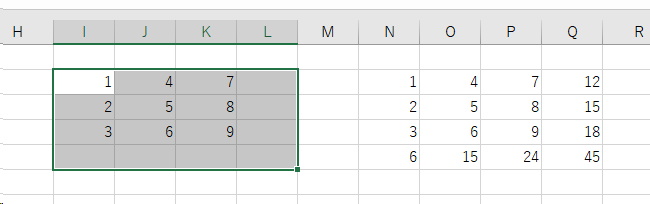

Shift+Alt+=で縦横一発計算

上下左右の表計算の場合「Sum関数」を使いますが、範囲を選択しShift+Alt+=を押せば一発計算できます。

自動的に各セルに「Sum関数」を入れてくれます。

「Shift」+「Alt」+「=」

Ctrl+A、Ctrl+1で邪魔な####を出さない

表の一つのセルを選択してCtrl+A、Ctrl+1で書式設定を開く。「配置」で「縮小して全体を表示する」にチェックを入れてOKを押します。

Ctrl+A

Ctrl+1

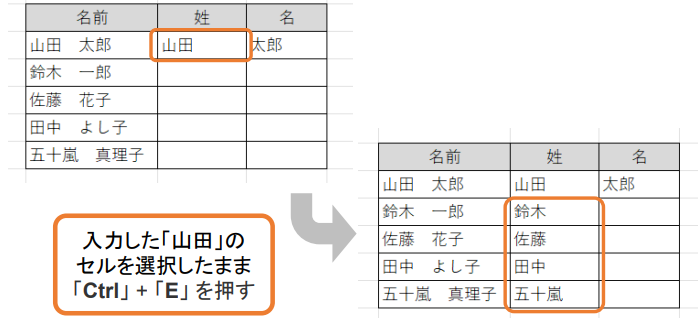

Ctrl+Eで魔法の入力フラッシュフィル

1つのセルの文字を変更すると、後は自動的に類推して同変更を全セルにしてくれます。

「氏名を姓名に分ける」「郵便番号をむき出す」「郵便番号中の-を削除する」時など応用が利きます。

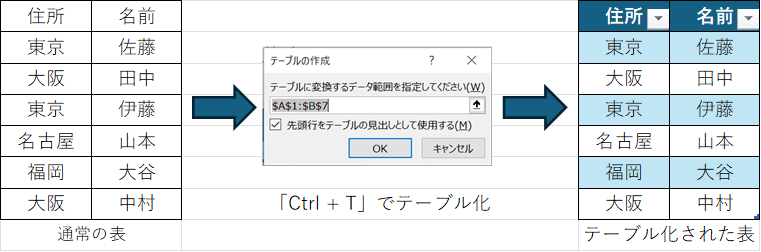

Ctrl+Tで表をテーブル化

表をテーブル化するには、表内のどこか1つのセルを選択し、キーボードの [Ctrl] + [T] を押します。すると「テーブルの作成」ダイアログボックスが表示されるので、範囲が正しいか確認して「先頭行を見出しとして使用する」にチェックを入れて「OK」をクリックします。

テーブル化できるとデータ追加で数式が引き継がれたり、スライサーを使えたりします。

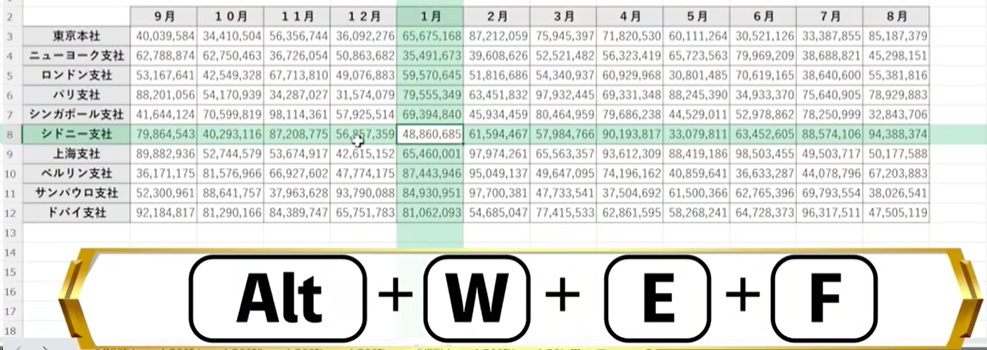

Alt+w+E+Fで選択セルを見やすく

選択したセルの上下に色がついて、プレゼンの時など見やすくできます。

Alt+w+E+Fを順に押す

Alt+Shift+↑で難しい漢字に読み仮名

読めない漢字を調べる時に便利

Alt+Shift+↑

かんたん操作で便利技

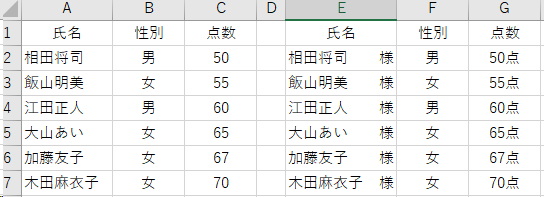

セルの値の後ろに追加

エクセルの表は見た目が大事です。文字列がきちんと揃っていることできちんとした表に見られます。

文字列の後に「様」の字を右寄せして揃えたり、数値の後ろに「点」「kg」などを揃えて付けたりします。

対象のセルを選択し、Ctrl+1→セルの書式設定→ユーザー定義

●文字列の場合「@* “文字”」

●数値の場合「0″文字”」

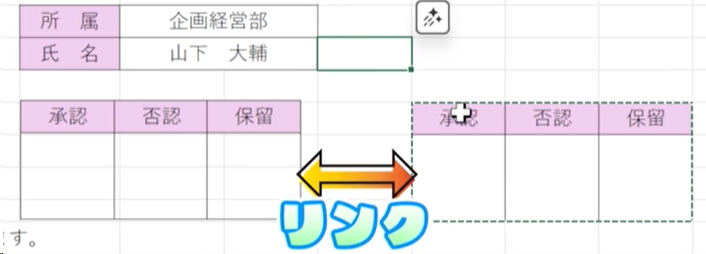

セルが崩れないよう固定化しよう

ハンコの押印欄などセルの形がぐずれないように固定化します。

まず押印欄をCtrl+Xで切り取り、別のセルにCtrl+Vで貼り付けます。

もう一つ別のところにCtrl+Vで貼り付け、その他の「貼り付けオプション」の「リンクされた図」を選択。

これを元のところに戻すと「リンクされた図」になるので、列の幅を変えても押印欄は固定されます。

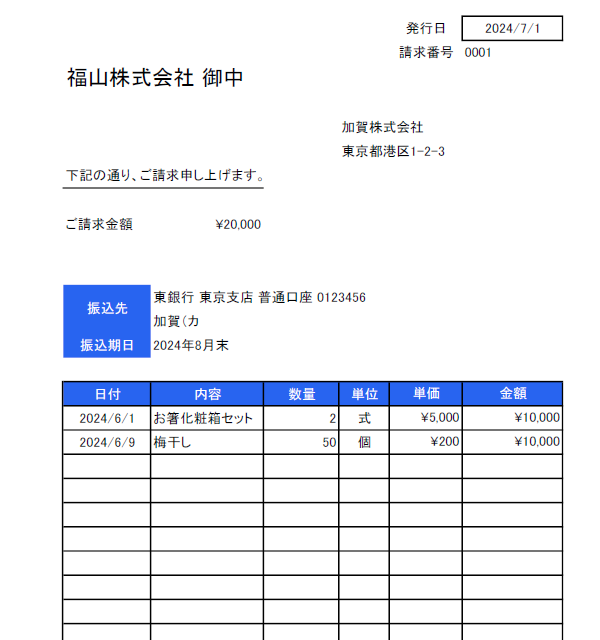

PDF一発取り込みの技

データ→データの取得(左上)→ファイルから→PDFから、読み込みたいPDFファイルを選びインポートします。中身を確認して「読み込み」を押して完了です。

※PDFがエクセルで作成されたものに限ります。

※Excel 2019では不可です。「PDFから」機能は Excel 2021以降 または Microsoft 365版Excel にのみ搭載されています。

代替方法(Excel 2019でPDFを読み込む方法)

✅ 方法①:Adobe Acrobatを使って変換

PDFをAdobe Acrobat(有料版または体験版)で開く

メニューから [ファイル] → [書き出し形式] → [スプレッドシート] → [Microsoft Excelブック] を選択

変換したExcelファイルをExcelで開く

✅ 方法②:無料オンライン変換ツールを使う

以下のようなサイトでPDFをExcelに変換できます:

Smallpdf

iLovePDF

PDF24 Tools

データの入力規則でプルダウン楽々入力

Excelのプルダウン(ドロップダウンリスト)は、「データ」タブの「データの入力規則」から設定します。プルダウンさせたいセルを選択し、「入力値の種類」を「リスト」にして、「元の値」に表示させたい項目を半角カンマで区切って入力するか、あらかじめ用意したリスト範囲を選択します。

用紙ぴったりに印刷する裏技

印刷から「シートを1ページに印刷」を押します。

ページ設定で「ページ中央」の水平と垂直にチェックを入れ、余白を全て0にします。

さらに調整したい場合は、右下のセル調整ボタンを押してセル横幅調整をします。

式や関数はAIに任せろ!

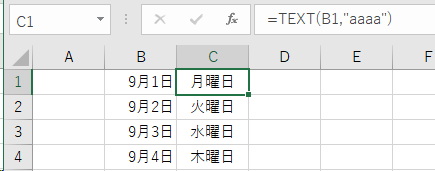

AIのCopilotを使えば関数はもう覚えなくていいです! 例えばCopilotのプロンプトに「B列と連動するような曜日をC列に入れたい」などと入れれば、対応する式や関数を表示してくれるので、指示するセルにコピペをすればよい。あと下のセルは、オートフィル機能を使ってAIで作ったセルの式をコピーします。

Copilotへ「B列と連動するような曜日をC列に入れたい。スタートはC列から」

以下がCopilotからの回答です。テキスト関数で作ってくれました。

C列に以下のような数式を入れると、B列の日付に対応した曜日が表示されます。

曜日を日本語で表示する場合の式

=TEXT(B2,”aaa”)

aaa → 「月」「火」「水」などの略称

aaaa → 「月曜日」「火曜日」などのフル表記

ddd → 英語で表示する場合

エクセルの専門用語と機能

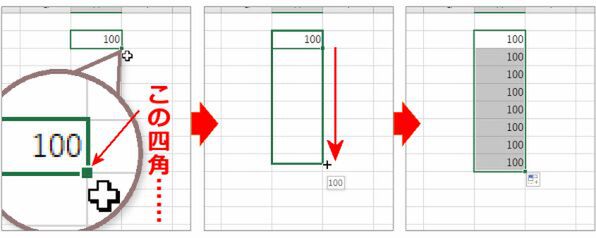

オートフィルとは?

Excelのオートフィルとは、セルに入力されたデータに基づいて、連続するデータや数式を自動でコピー・入力する機能です。フィルハンドル(セルの右下にある小さな四角)をドラッグするか、ダブルクリックすると、数字、日付、曜日、数式などが規則に従って自動的に拡張されます。

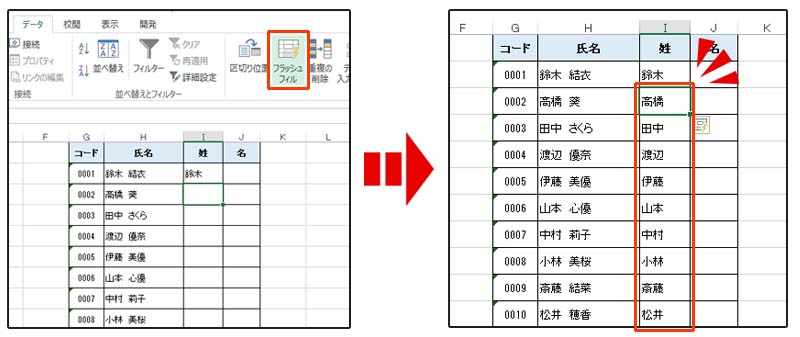

フラッシュフィルとは?

Excelのフラッシュフィルとは、入力済みのデータから法則性を自動的に見つけ出し、残りのセルに同じパターンでデータを入力する機能です。これにより、データ分割、結合、加工などが関数を使わずに簡単に行え、作業効率を大幅に向上させることができます。ショートカットキーは Ctrl + E です。

また、[データ] タブから実行することもできます。

[データ] タブに移動します。

[データツール] グループ内にある [フラッシュフィル] をクリックします。

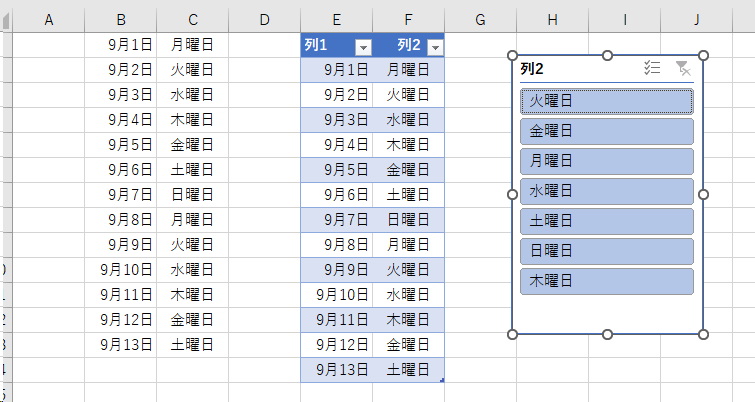

スライサーとは?

Excelのスライサーとは、ピボットテーブルなどのデータを、ボタンをワンクリックするだけで直感的に絞り込める機能です。一般的なフィルター機能と異なり、視覚的なボタン操作で素早くデータを抽出したり、複数の条件を組み合わせたりできる点が特徴です。スライサーの挿入方法は、テーブル化してある表のセルのどこかを選択した状態で、「挿入」→「スライサー」を選択

関数について

最もよく使われる関数

- SUM関数: 指定した範囲の数値の合計を計算します。

- AVERAGE関数: 指定した範囲の数値の平均を計算します。

- IF関数: 条件が真か偽かによって、異なる結果を返します。

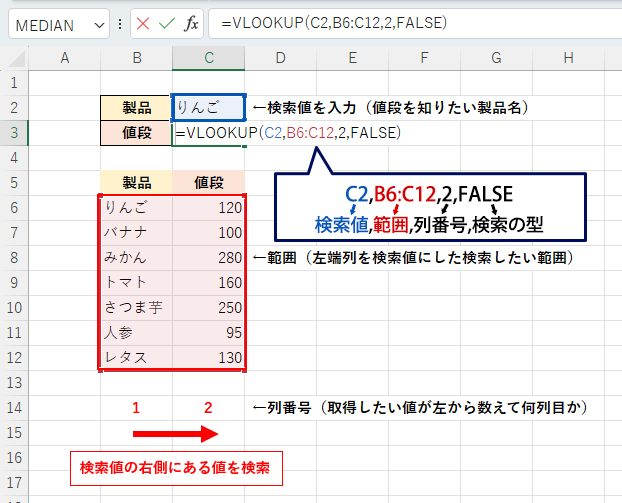

- VLOOKUP関数: 指定した範囲で、検索値に一致する行のデータを検索し、その行の別の列の値を表示します。

次によく使われる関数

- COUNT関数: 数値の個数を数えます。

- MAX関数 / MIN関数: 指定した範囲の最大値または最小値を求めます。

- SUMIF関数: 条件に一致するセルの合計を計算します。

- COUNTIF関数: 条件に一致するデータの個数を数えます。

- ROUND関数: 数値を四捨五入します。

VLOOKUP関数の使い方

ExcelのVLOOKUP関数は、指定した範囲の1番左の列から検索値を完全一致または近似一致で探し、見つかった行の指定した列にある値を返す関数です。基本的な使い方は、=VLOOKUP(検索値, 範囲, 列番号, [検索方法])という構文に従います。[検索方法]には完全一致のFALSE(または0)を指定するのが一般的です。

VBAも少し

VBAを実行(作成)する手順

- Excelを開く。

- 「Alt + F11」でVBAエディタを開く。

- 「挿入」→「標準モジュール」を選択。

- VBAのコードを記入または貼り付ける。

- 「F5」キーで実行。

データ参照・変更 (Rangeオブジェクト)

Rangeオブジェクトは、セルやセル範囲を指定するためのVBAの基本的な機能です。Range(“A1”).Value = “テスト”のように、特定のセルに値を入力したり、Range(“A1:C5”).ClearContentsのようにセル範囲のデータを削除したりするために使います。

vba’ 例:A1セルに値を入力する

Sub test01()

Range("A1").Value = "テスト"

End Sub

繰り返し処理 (Forループ)

同じ処理を繰り返し実行するためにForループが頻繁に使用されます。例えば、特定の範囲のセルをすべて読み取ったり、条件に合致する行をすべて処理したりする場合に役立ちます。

vba’ 例:A1からA5までのセルに連番を入力する

Sub test02()

Dim i As Integer

For i = 1 To 5

Range("A" & i).Value = i

Next i

End Sub条件分岐 (If文)

特定の条件に基づいて、実行する処理を振り分けるためにIf文が使われます。

If Range(“A1”).Value > 10 Then … End Ifのように、セルの値が\(10\)より大きい場合にのみ特定の処理を実行する、といったケースで使われます。

vba’ 例:A1セルの値が10より大きい場合、B1セルの値を2倍にする

Sub test03()

If Range("A1").Value > 10 Then

Range("B1").Value = Range("A1").Value * 2

End If

End Sub

コメント